中醫醫學源遠流長,不論是斷症方式,抑或施藥、施針的治療方法,皆蘊藏著中國文化的深厚底蘊。古人在提倡與應用中醫藥理論時,運用了「天人合一」的思維方式。以穴位為例,古人常將穴位與自然現象相類比,如天體、地貌、動植物、建築物等,以反映穴位在定位上的結構特徵。以下筆者將以「山」為主題,介紹三個相關穴位。

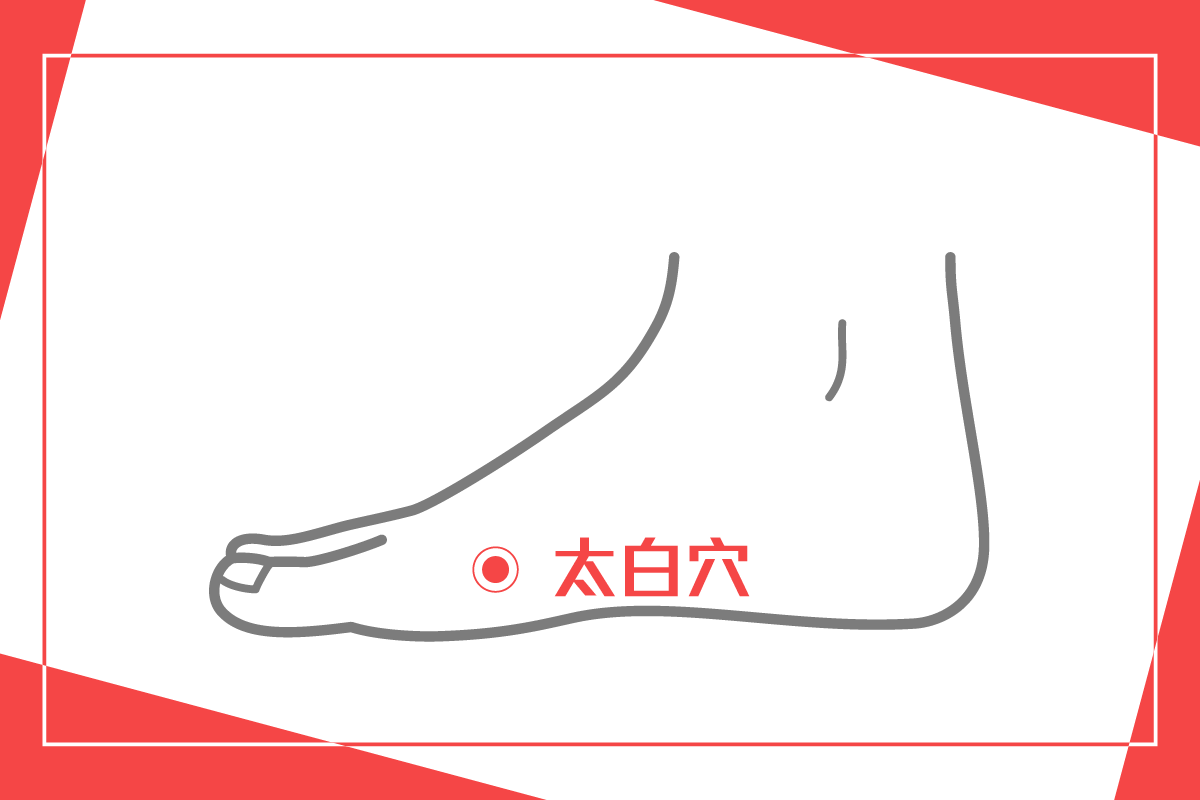

一、太白穴

前人借用星宿與山川命名穴位。太白山以山命名,源自秦嶺中終南山的最高峰——太白山;此外,「太白」亦為金星之名。此穴位位於白肉際,屬足太陰脾經,脾土生金,故得其名。太白穴位於足內側緣,足大趾第一趾關節後下方,赤白肉際凹陷處。

其功效在於扶脾土、和中焦、調氣機、助運化。當出現嘔吐、腹脹、腸鳴、消化不良等情況時,刺激此穴可有效舒緩症狀。

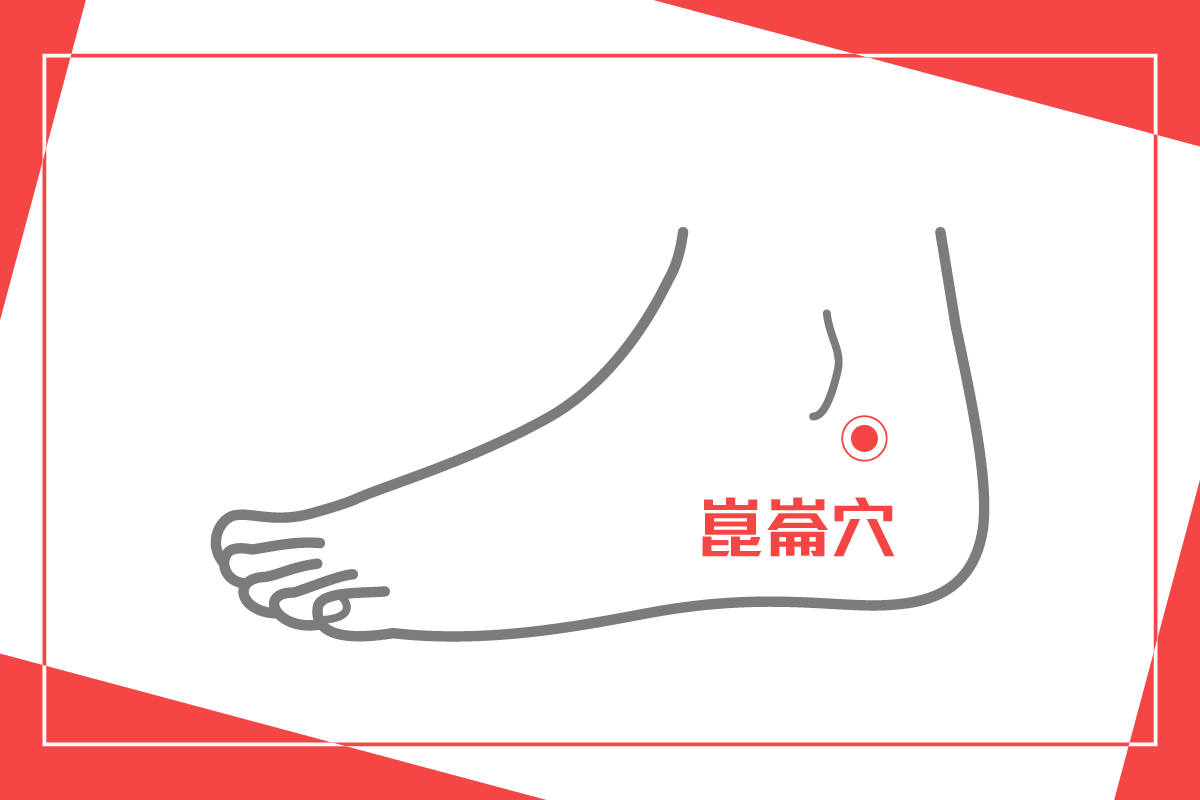

二、崑崙穴

「崑崙」原指山丘,此處形容外踝高起,穴位位於其旁,故以中國著名的崑崙山命名。崑崙穴屬足太陽膀胱經,位於足部外踝後方,外踝尖與跟腱之間的凹陷處。

其功效在於祛風熱、理胞宮,舒腰腿。可用於治療頭痛、腰痛、踝關節炎、坐骨神經痛、高血壓等病症。孕婦及經期女性應慎用此穴。

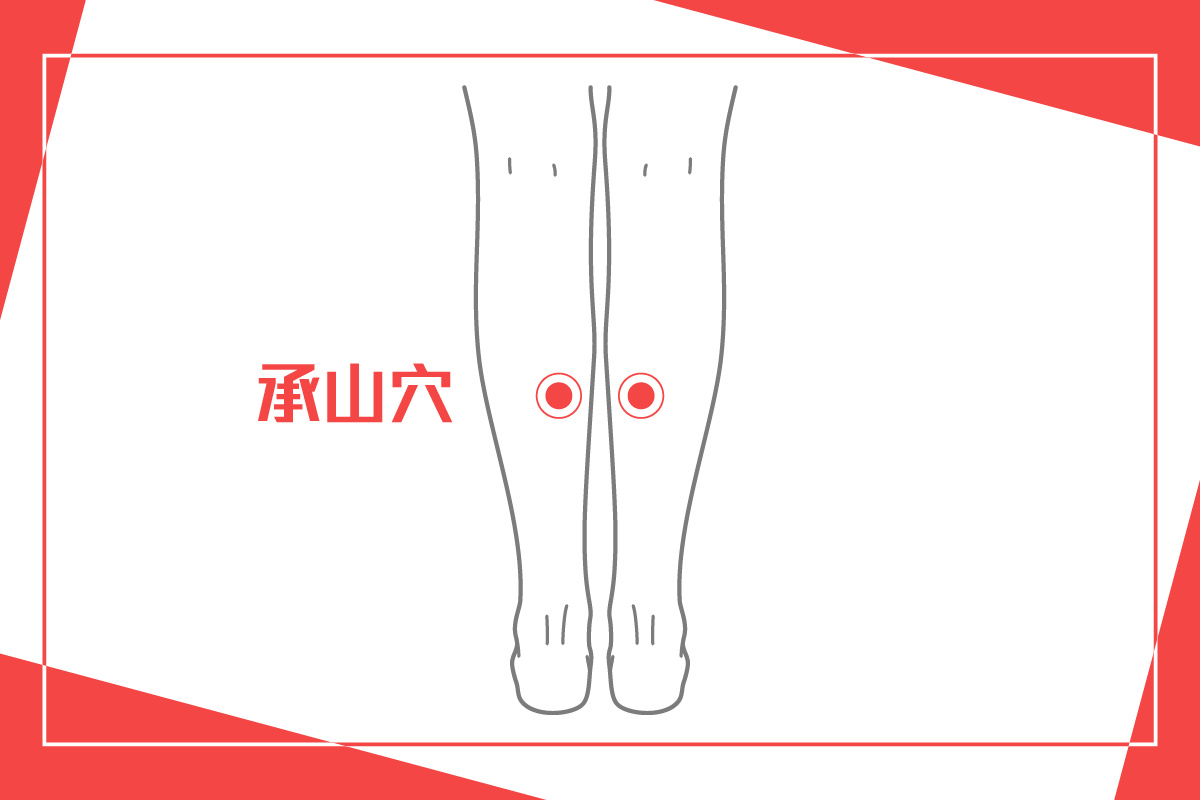

三、承山穴

「承」意為承受,「山」象徵山嶺,用以形容小腿的腓腸肌,穴位位於肌腹下方,故名承山。承山穴屬足太陽膀胱經,位於小腿後面正中,委中下八寸,腓腸肌肌腹下,介於委中與崑崙之間。用力伸直小腿或上提足跟時,該處會呈現尖角狀凹陷。

其功效在於利腰腿、舒筋、理腸、提肛、止瀉。適用於治療腰腿痛、下肢痠重、坐骨神經痛、便秘、脫肛、泄瀉、便血、痔瘡等症狀。

崑崙穴與承山穴皆可舒緩腰腿不適,配穴施針可治療抽筋、目眩,療效良好。除了施針外,患者亦可自行按壓穴位。建議使用拇指指腹向下按壓,每個穴位約5秒鐘,重複動作約10次。按壓時宜以滲透力刺激穴位,深層刺激方能發揮功效。按壓前可使用熱毛巾敷於按摩區域,或以45至50°C熱水浸泡腳部,有助提升按摩效果。若自行調節已有一段時間但症狀未見改善,應尋求專業中醫師診治。

至於太白穴,亦可自行按壓。筆者建議使用拇指指腹按壓約5秒,力度以略有「微酸脹感」為宜,5秒後放鬆,再重複按壓約10次。與崑崙穴及承山穴相同,按壓前可使用熱毛巾敷於按摩區域,或以45至50°C熱水浸泡腳部,以增強按摩效果。

不同穴位皆有其源流及功效,無論是施針或是自行按壓,皆具獨特療效。必要時應諮詢專業中醫師,以確保安全、有效地達到養生保健的目的。